2025年版攻めのテレワーク:働き方の進化とITの役割

2018年に投稿したブログ「攻めのテレワーク」では、柔軟な働き方の可能性についてお話しました。

当時は、まだコロナ禍(2020年〜)が始まる前で、世の中がこんなにも変化することを誰も想像していなかった時代です。それから7年が経ち、2025年の今、改めてテレワーク(在宅勤務)について考えてみたいと思います。

はじめに

当時、弊社ではまだテレワークがシステムとして導入されておらず、私自身、ハイブリッドワークの形でテレワークを実現したいと考えていました。限られた時間を有効に使い、生活の負担を少しでも軽減したい―――そんな思いから社内外に向けて必要性や意義を発信しました。

その後、世界はコロナ禍に突入、緊急事態宣言が発令される中、社会全体が一斉にテレワークの導入へと動きだしました。(切羽詰まれば大抵何とかなるものですね)

弊社では、それ以前から段階的にテレワーク環境の整備を進めていた為、コロナ禍の事業継続についても大きな混乱はなく、全員がスムーズにテレワークへと移行することができました。

そして現在、弊社では在宅勤務日と出社日を組み合わせたハイブリッドワークを殆どのメンバーが当たり前のように活用しています。それでは、2025年の現状はどうなっているのでしょうか?

テレワークの現状

さて、現在のテレワークの状況はどうなっているのでしょうか?

東京都では都内企業1万社に対してテレワーク導入状況について、アンケート調査を行っています。

2024年度(令和6年度)の東京都内企業(従業員30人以上)におけるテレワーク導入率は58.0%でした。これは前年(60.1%)からやや減少しています。

令和6年度多様な働き方に関する実態調査(テレワーク)報告書

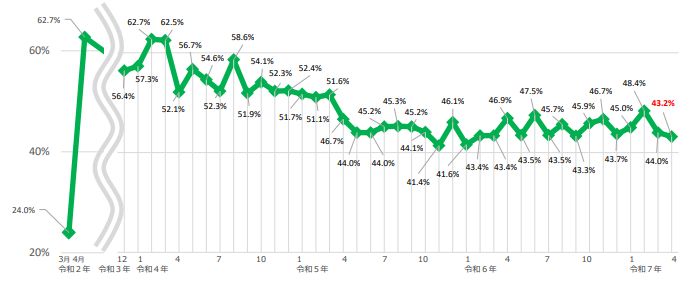

また、東京都では都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率を毎月調査しています。どうやら最近の出社回帰の動きもあり、やや減少しているようです。

出社回帰の動き?

パンデミックの終息を受けて、最近では外資系企業を含む多くの企業で「出社回帰」の動きが見られるようになってきました。テレワークの定着が進んだかに思えた数年を経て、今またオフィスに戻るという選択肢が再び注目され始めています。

企業側の視点から見た主な懸念

- 生産性・創造性の回復

- 若手育成・OJTの困難さ

- 組織のマネジメントとガバナンス(さぼり、コミュニケーション不足への懸念)

- 企業文化、エンゲージメントの低下

- オフィス投資の回収圧力

従業員側の視点から見た課題

- 孤立感、相談しづらさ

- 家庭環境によっては集中困難

- 働きぶりが可視化されにくく、適切な評価を受けにくいと感じる

これから私たちの働き方は、どのように進化し、どう変化させていくべきなのでしょうか。

2018年当時に自分が綴った言葉を振り返りながら、今あらためて「テレワーク」という働き方について考えてみたいと思います。

それでもテレワークがしたい!

そう、それでもテレワークがしたい、と切実に願っている方は少なくありません。

たとえ課題や制約があるとしても、なお続けたいと思う理由が、そこには確かにあるのです。

- 通勤時間の削減による時間的・精神的な余裕

- 片道1時間の通勤であれば、2時間以上の時間を自分のために使える

- 心身の疲労軽減により、パフォーマンスや創造性の向上が期待できる

- ライフスタイルの柔軟性向上

- 育児、介護、通院などと仕事の両立がしやすくなる

- 子育て世代や家族との時間を大切にしたい人にとって、離職防止や就業継続につながる

- 多様な働き方の受け皿となる

- 都市に集中せず、移住地を変えずにキャリアを築ける選択肢が広がる

- 身体障害や通院の必要がある方が自宅から無理なく業務に従事できる

- 業務効率化の見直し、デジタル化のきっかけとなる

- 書類の電子化、ペーパーレス化、クラウドの活用等、業務効率の改善が進む

- 「誰が、いつ、何をしているか」を可視化することで業務の属認可現象につながる

情シス(IT)としてできること

- どこでも安心・快適に働けるIT基盤の整備

- クラウドサービスの導入と定着支援(MS365, Google Workspace, 経費精算アプリ, 勤怠管理アプリ等)

- VDI、VPN、ゼロトラストなどリモート接続環境の構築

- 在宅用PCやモバイルなどのデバイス管理

- セキュリティと利便性の両立

- ゼロトラストの導入

- MFA(多要素認証)、クラウドDLP、デバイス制限などで安全性を確保

- 社員へのセキュリティ教育

- 業務のデジタル化・ペーパレス化の支援

- ワークフローの電子化(稟議・承認)

- 業務の見直しと代替ツールの導入

- 業務プロセスの整備(マニュアル・FAQの整備・Knowledge Share)

- 可視化の仕組みづくり

- 稼働状況、成果を共有しやすくするITツールの導入(Microsoft Planner、Trello、Notion、他プロジェクト管理ツール)

- 日報、週報テンプレートや進捗ダッシュボードの整備(Salesforce CRM導入等)

- 人事部との連携、人事評価制度のIT化支援等

このように、IT担当者が果たせる役割は多岐にわたります。

部署を越えたコミュニケーションを通じて、業務や働き方に関するさまざまな懸念を一つひとつ丁寧に解消していく――そんなお手伝いを、私たちは身近な立場から行うことができます。

もし、お困りごとや「こうできたらいいな」と思うことがあれば、どうぞお気軽にIT担当者に声をかけてみてください。